Vol.22

御蔭神社の歴史

御蔭祭保存会の会長を務めさせていただいております大塚と申します。御蔭祭とは、毎年五月十二日(旧暦では四月中午日)に、賀茂祭(通称:葵祭)の前儀として執り行われている神事です。御蔭祭が執り行われるようになったのは、『世界文化遺産・賀茂御祖神社~下鴨神社のすべて』(淡交社・平成二十七年)によりますと、「社記」に綏靖天皇の御宇(紀元前五八一年ごろ)から始められたと伝わるとあります。

また、御蔭祭関連の記録上の初見は、平安時代後期の公家の藤原実資の日記『小右記』寛仁二(一〇一八)年十一月二十五日の「昨日下社禰宜久清進解文。尋旧記、皇御神初降給小野郷、大原御蔭山云々。」とみられています。

この文章にあるように、御蔭山は、御祭神が初めて降臨なされた地と旧記にあると、当時の下鴨神社の禰宜の鴨久清が朝廷に説明しているように、本社の御祭神の荒御魂の二柱が御蔭神社に祀られており、五月十二日に、下鴨神社から御蔭山まで行列を組んで練り歩き、御蔭神社にて御神霊をお迎えし、本社まで戻る神事を御蔭祭と言います。

社家の人々は、御蔭祭は、我が国最古の神幸祭の姿を連綿として継承していると述べています。下鴨神社にとり、最重要神事である御蔭祭の斎行や次の世代へ継承することを目的としたのが御蔭祭保存会です。今回のコラムでは、下鴨神社の御祭神の荒御魂が祀られています御蔭神社について述べさせていただきます。

東山三十六峰の第二峰の御蔭山(別名:御生山)中腹に鎮座しているのが、境外摂社で史跡の御蔭神社です。御祭神は、下鴨神社の御祭神である賀茂建角身命(西御本宮)と玉依媛命(東御本宮)の荒御魂が祀られています。

荒御魂とは『国史大辞典』(吉川弘文館)によりますと、「古代人の考えた神の霊魂の二つのはたらき。和魂はおだやかな神霊のはたらき、荒魂は荒々しいはたらきを、指すといわれる。(中略)古社の中で、本社を和魂の社とし、別に荒魂をまつる社として置いている例も多い。しかし、荒魂は、一般に神託や示現と結びついており、もとは示現する神霊を意味するアレミタマであろうという、橘守部の説もある。」(執筆担当:松前健)とあります。

歴代の社家は、生まれたての御神霊で力がみなぎる状態を荒御魂と解釈しています。また、御蔭祭の別名を「御生神事」(みあれしんじ)と呼んでいますが、この「みあれ」という言葉については、神の顕現、降臨、生誕、出現を指すと解釈していたことから、『国史大辞典』の解説にある「示現する神霊を意味する」と同義語であり、力あふれた若々しい御神霊が鎮まっておられ、御蔭祭にて顕現なされることを意味しているとも考えられます。

そのようなことから、下鴨神社の東西御本宮と同じく、御蔭神社の御本殿も二棟鎮座しています。御本殿の形式は一間社流造となっています。現在の御本殿は、天保六年(一八三五)の式年遷宮の時に造営されたものです。なお、「御蔭」という言葉には、社家の人たちは祝詞にある「天御蔭」と「日御蔭」と同じ意味と解釈しています。これは大きな蔭を指す意味で、御祭神や天皇陛下などの貴人が居られる御殿や宮殿のことを意味します。そのことから、最も尊い御方が鎮まる場所という意味となり、御祭神が鎮まる神社という解釈がなされてきました。

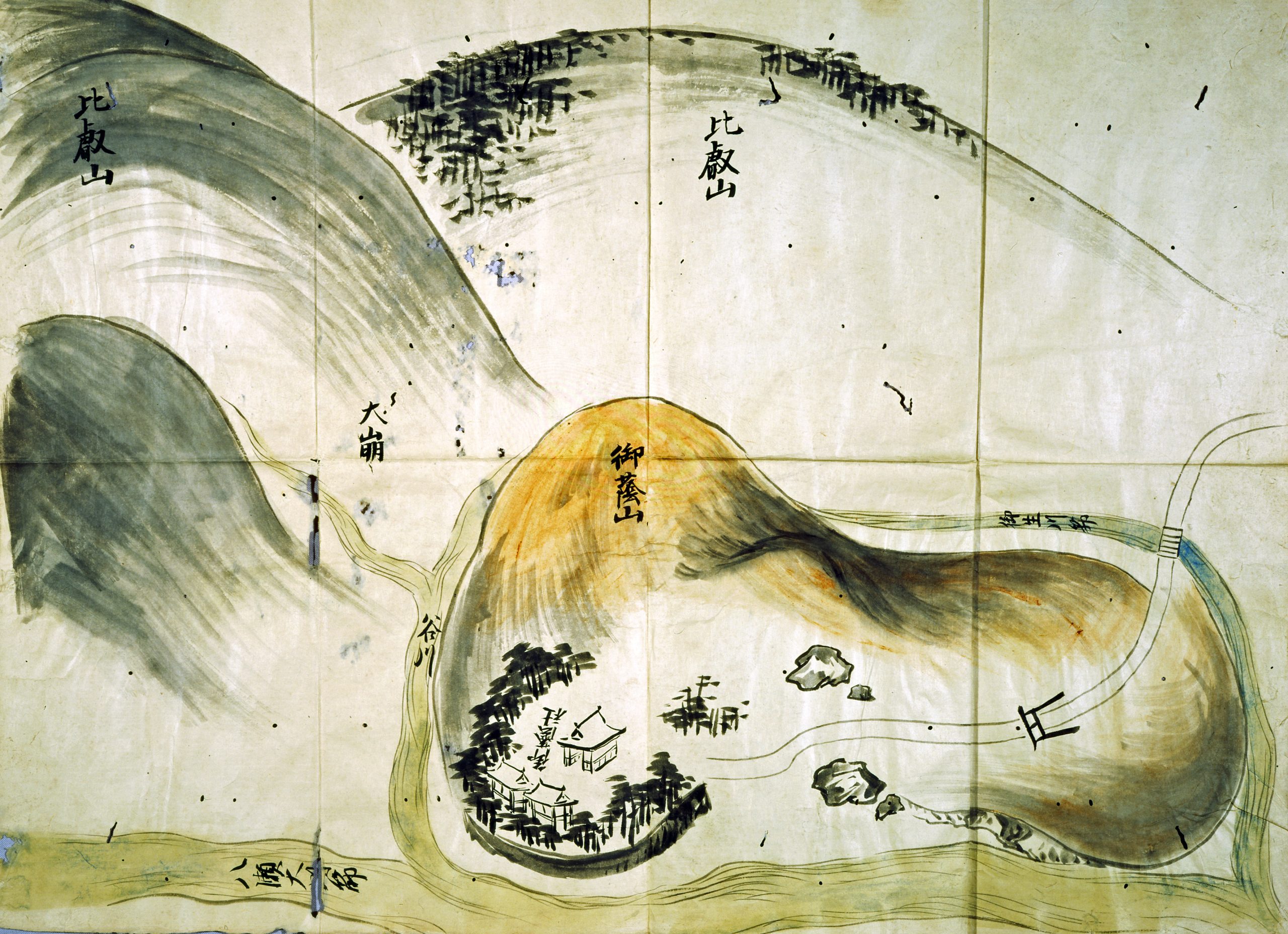

これ以前の御蔭神社は、御蔭山の麓に鎮座していました。その当時の様子を知る史料に、秋里籬島の『拾遺都名所図会』(天明七年〈一七八七〉)に御蔭神社での御蔭祭の様子が掲載されています。また、下鴨神社所蔵の「旧地御蔭社図面」は、彩色が施され当時の御蔭神社の様子が描かれています。この両図を見ますと、御蔭神社の傍に大きな高野川があります。さらに、「旧地御蔭社図面」には、御蔭山の周囲を「谷川」、「御生川筋」の河川に囲まれている様子が分かります。東西御本殿の前には拝殿が見え、表参道の両側には巨岩が描かれており、これは磐座ではないかと神社さんからお聞きしました。

しかし、この地図にも描かれていますが、御蔭山の周囲は、もろい所が多かったようで御社殿の背後に「大崩」と書かれた場所があります。風水害により、もろい岩盤が崩落し何度も御蔭神社は被災しております。

糺の森財団の前身である財団法人糺の森顕彰会が昭和六十年に刊行しました『鴨社古絵図展』の図録を拝見しますと、宝暦八年(一七五八)八月に豪雨により谷川が決壊。山崩れが起こり、御蔭神社の御社殿や玉垣、石垣が埋没・崩壊した様子を描いた「御蔭山頭図(旧御蔭社頭絵図)」という地図や文政十二年(一八二九)七月に賀茂伝奏に提出された控えの地図である「比叡山西麓御蔭社」にも西本殿側が土砂に覆われている様子が描かれています。たび重なる被災を受け、幕府との交渉の結果、天保度の式年遷宮によりまして現在地に遷座されたとのことです。

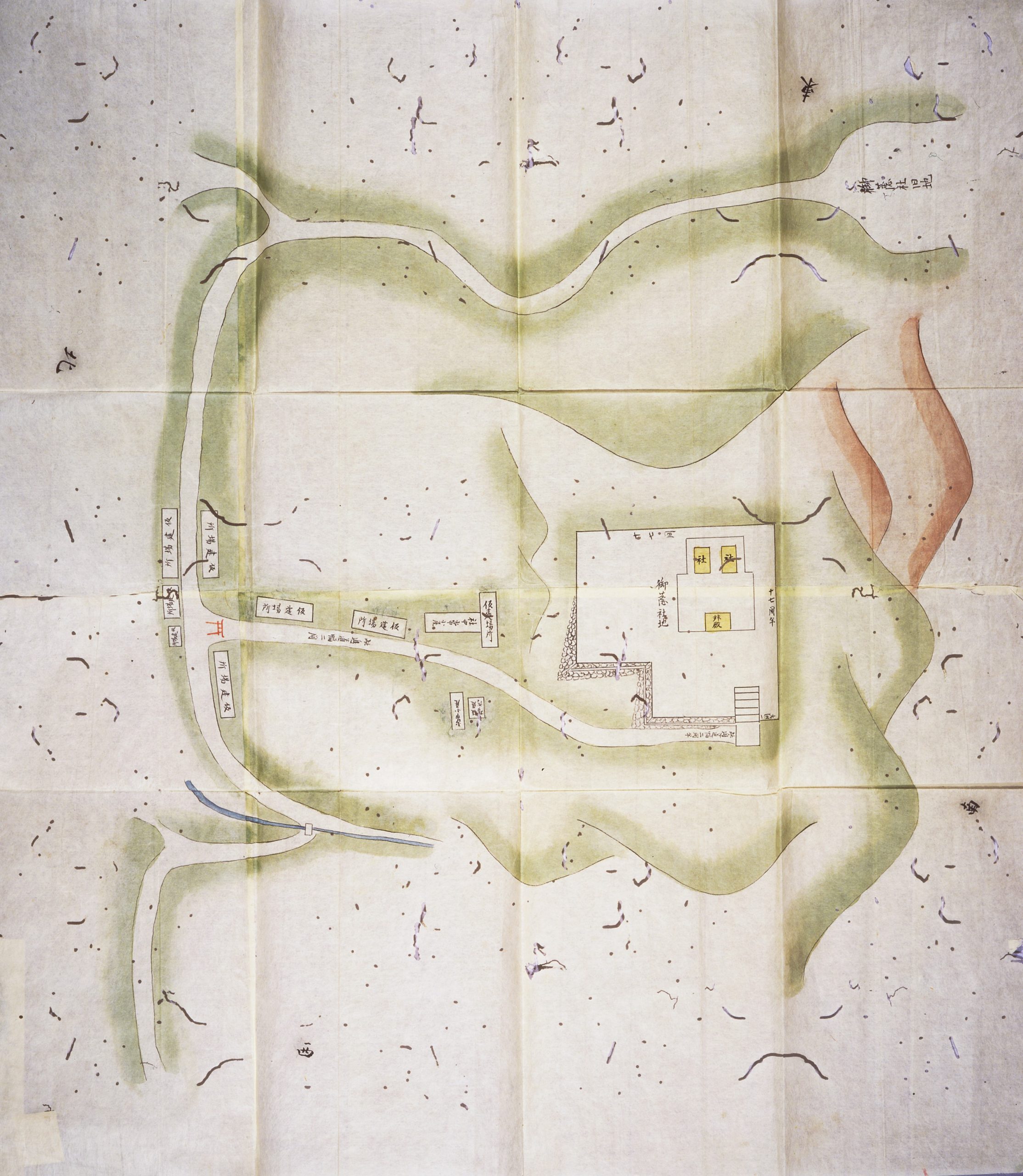

現在の御蔭山中腹に遷座されてから、参道となる山道沿いに「御蔭山新社地絵図(御蔭山新旧社地之絵図)」にありますように、「常小屋」や御蔭祭用の「仮建場所」などが設置されました。現在、第三十五回の式年遷宮に向けて、これらの機能を持つ殿舎の復興を目指して御蔭神社および御蔭山とその周囲を整備しております。下鴨神社の聖地ともいえる御蔭神社の保全と最重要神事の御蔭祭の継承のご支援を宜しくお願いいたします。

大塚侊市

株式会社オーツカ 会長/御蔭祭保存会 会長