Vol.25

「糺の森」を散策しながら考える

私がはじめて下鴨神社の歴史や文化に興味を持ったのは、「糺の森」のことでした。

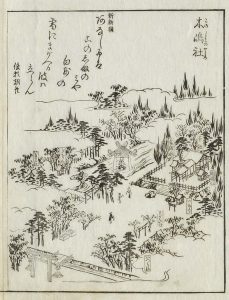

子供のころの遊び場所のひとつでもあった蚕ノ社(かいこのやしろ)こと木嶋坐天照御魂(このしまにますあまてるみたま)神社(式内社(しきないしゃ)。京都市右京区)は「元糺(もとただす)」とも呼ばれ、『京城勝覧(けいじょうしょうらん)』(貝原(かいばら)益軒(えきけん)・一七〇六)に「木(こ)の島(しま)明神(みやうじん) 元糺(もとただす)といふ。」とあり、合わせて「清泉(せいせん)有。中(なか)に三面(めん)の鳥(とり)居(ゐ)たつなり。」ともあります。この鳥居は、今もある三柱鳥居(みはしらとりい)のことです。私が子供のころはその「清泉」、つまり池には水が湛えられていましたし、鳥居前の太子(たいし)道(みち)(市中から聖徳太子創建の広隆寺(こうりゅうじ)に向かう道)では池から流れ出た水を使って付近で収穫した野菜が洗われ、小さな市場も立っていました。

さらに『山城名跡巡行志(やましろめいせきじゅんこうし)』(浄恵(じょうえ)・一七五四)は「木島(コノシマ)神社 同村(太秦村のこと)の東に在り。俗に元糺と呼ぶ。」とし、やはり「元糺」と称されていたというのです。京都案内の大ベストセラー『都名所図会(みやこめいしょずえ)』(秋里籬島(あきさとりとう)・一七八〇)でも、「世の人元糺といふ。名義詳(つまびらか)かならず。」と述べますが、なぜこう呼ぶのかについてはその推定を留保しています。

一方下鴨神社の「糺の森」のほうですが、早くから歌枕(うたまくら)として見えていて、たとえば『平中(へいちゅう)物語(ものがたり)』の主人公に擬された平定文(たいらのさだふん)(貞文とも。?~九二三)は、

いつはりを 糺の森のゆふだすき かけつつちかへ われを思はば

と詠んでいます(『新古今 和歌集』)。木嶋坐御魂神社はたしかにこれより早く大宝元年(七〇一)から史料に登場し(『続日本紀(しょくにほんぎ)』)、おそらくは下鴨神社と同様に古い時代より鎮座していたことが確かめられますが、「元糺」といつごろから称したかについてはまだ突き止められていません。お気づきの方がありましたら、ぜひお教えいただきたく思っています。「元」と言う以上、理屈のうえでは当然下鴨神社の「糺の森」より早くに称されていなければならないのですが…。

ただ地元的に糺の森ははじめここにあって、のちにこれが下鴨神社に移されたと言い伝えていることは、それはそれで大切にしたいと思います。学問的には論証されていないものの、地元的にはこう語りつがれているのでして、それぞれの地の人々の祈りと願いがここには詰まっているのです。

ところでこの「糺・ただす」、どういう意味なのかには諸説があるものの、私はそこが聖なる神のいます「神域」であって、その神意によって「糺(ただ)す」、つまり裁判が行われた場所ということでいいかと思っています。

このような「神判(しんぱん)」、つまり神に正邪の判断をゆだねることは古くから例があって、たとえば「日本人(やまとひと)」と「任那(みまな)」人(「任那」は韓国釜山(プサン)あたりにあった小国連合体)との間に生まれた子の帰属をめぐって争いが生じたとき、湯をわかし、それに手を入れてただれれば不正で、ただれなければ正義だと判断したといいます(『日本書紀』)。ただれるにきまっているではないか、と現代人からはツッコミが入りそうですが、要するに審理を尽くして、決しないときに、神意を聴いてどちらが正しいかを判断したのです。それは清浄な、神のいます場所で行われますが、当社の糺の森はまさにそうした場所だったと、私は考えています。

また別に、氏(うじ)や姓(かばね)の仕組み、つまり人々の出自を示す秩序が乱れて、誰がどの氏族なのかが判別できなくなり、そこで「盟神探湯(くかたち)」をさせたともいいます(『日本書紀』)。「味橿(うまかしの)丘(おか)」(今の奈良県明日香村(あすかそん)の甘樫丘(あまかしのおか))に瓶を据え、なかに入れた「泥(うひじ)」(「どろ」のこと)を沸かして手を入れさせ、あるいは鉄の「斧」を真っ赤に熱してそれを手のひらに置かせて、それぞれ神の判断を仰いだといいます。これも現代人の考えではありえないことなのですが、古代人はこれを神意だとして信じたのです。ちなみに後者のほうは鉄火(てっか)裁判(さいばん)とか火起請(ひぎしょう)とか呼んで、江戸時代まで行われていました。

神意を聴くわけですから、当然その場は清浄でなければならず、清浄な地であるならば、人によるヨゴレは厳重に避けられなければなりません。今でも多くの神社の神域は立ち入りが厳しく制限されていますが、そうした意味があってのことなのです。

神がいまして、「神判」が行われていた聖なる糺の森――。

その森の持つ聖なる力、それは万人が天のもとでともに生きていくことをかなえてくれる力です。聖なる「神域」を維持するための日常生活空間との隔離、他方で聖なる地なるがゆえに人々を引き付ける糺の森。しかしながらけっして神は人と隔絶して存在するのではなく、神判のことからも分かるように神は人々の身近にあって、ともに共存・共生するものだということを、私は糺の森を研究するなかであらためて感じています。この森を静かに散策しながら考えたことの一端ですが、述べさせていただきました。

-300x142.jpg)